先日、平泉の毛越寺に立ち寄ってきましたので記録します。

毛越寺は平安時代後期、奥州藤原氏二代基衡・三代秀衡により造営され、平泉の世界文化遺産の構成資産の一つとなっています。

庭園は広大な池を中心とする浄土式庭園という様式で、日本最古の造園書「作庭記」の思想や技法を伝えている貴重な遺産といわれております。

それでは入ってみます。

正面の方に本堂が見えます。

右手にある有名な「大泉が池(おおいずみがいけ)」は高木で遮られており、すぐには見えません。

本堂は、1989年に平安時代の建築様式を元に再建されたものです。

案内図を見てみます。

番号を見ると、通常は正面にある③本堂で参拝し④南大門跡から右手に池を見ながら回遊するパターンと思われます。

池の大きさは180m×90mくらいあります。

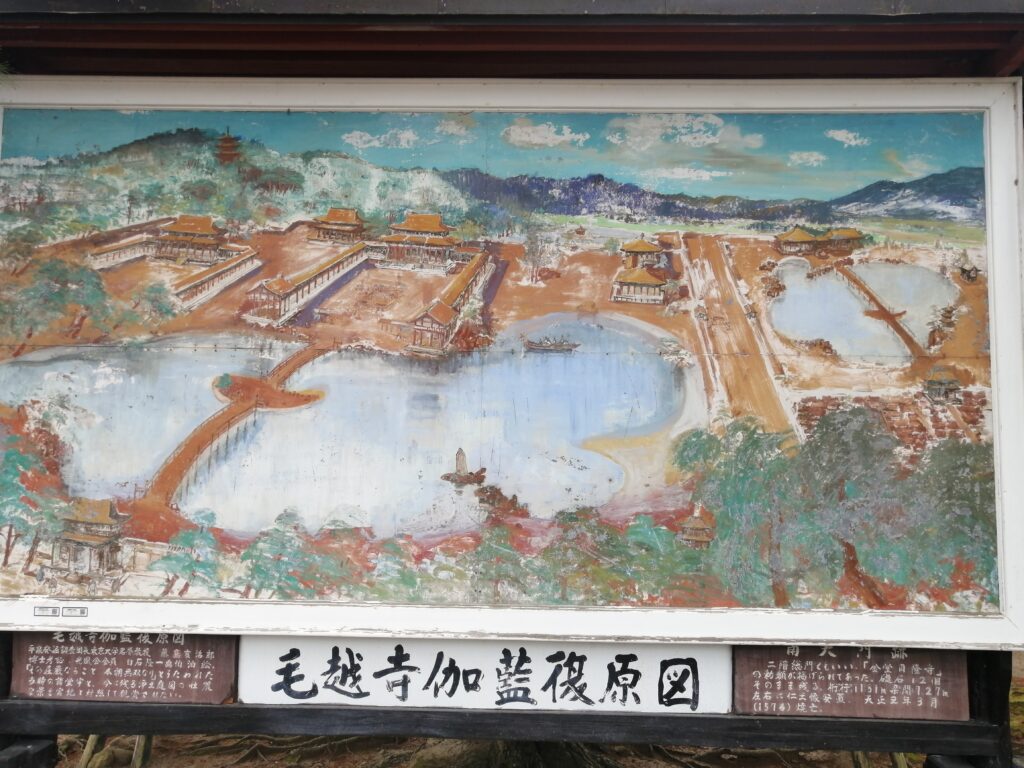

こういう絵もありました。毛越寺伽藍復元図です。

堂舎が焼失する前は、境内がどのような姿であったかを知ることができます。

池の中島に橋が架かっていて、そこを経由して中心的伽藍である金堂円隆寺に行けるようになってます。

南大門跡に来ました。

ここが、かつての毛越寺の正門になります。

ここから右回りに見ていきます。

南大門跡から中島の方向を見る。

かつてこの場所から中島、さらに奥の金堂円隆寺へと続く2つの橋が架けられていました。

少し進むとゴツゴツした石組みがあります。

これは石組みで海岸に迫る荒磯を表現したといわれる築山で、枯山水の初期例とか。

南大門跡から1/4周ほど進んだ位置。

遠くに見える斜めの石は有名な池中立石(ちちゅうたていし)で、見る位置で傾きが変わって意外性を与える仕掛けになってます。

南大門跡の対面。

中島にかつてあった橋の基礎のようなものが残ってます。

同じ場所から後方を振り返る。

ここに中心的伽藍である金堂円隆寺がありました。

池に船が浮かべられています。

龍頭鷁首船(りゅうとうげきしゅせん)といい、船首にそれぞれ龍の頭と鷁(げき:中国の想像上の水鳥)の首を彫刻した船。

平安時代に貴族がこんな船を浮かべて舟遊し、詩歌管弦の宴を催したそうです。

金堂円隆寺跡の右奥にある「遣水(やりみず)」。

谷川を流れて蛇行しながらゆったりと流れる川の姿を表現しています。

この遣水に盃を浮かべて流れに合わせて和歌を詠む「曲水の宴」の場として使用されました。

3/4周ほど来ました。

これは州浜(浜辺を模したもの)の出島で

曲線の柔らかさが印象的です。

最後の見どころ、地中立石に来ました。

となりの州浜の柔らかさと対照的に荒々しさを感じます。

荒々しい海岸の景にならって石をたてることで、池を海さながらの景とする「作庭記」の手法です。

最後に借景となっている塔山と合わせて一枚。

毛越寺庭園の紹介でよく使用される構図です。

初めて訪問した、毛越寺。

一見、だだっ広い池のシンプルな庭の印象もあります。

でもゆっくり庭園を廻ると、何やらほのぼのとした気分になるのは

極楽浄土の世界観を取り入れた庭園だからでしょうか。

ここには贅を尽くした江戸大名庭園とは違った魅力があります。

是非、平安貴族の優美な世界に思いを馳せて、散策してほしいものです。

コメント